いすみの中学生が「漁業の仕事」学ぶ 地元漁港版カードゲームも

いすみ市内の中学生を対象に、漁業や水産業の仕事を学ぶ「いすみ市漁業教室」の最終日が8月20日、いすみ市岬公民館(いすみ市岬町)で開催された。

カードには、イセエビやトラフグなど実際に地元の漁港で水揚げされる漁獲物が描かれている

水産業後継者育成事業としていすみ市が毎年企画している同講座。「地元の産業を地域の子どもたちに知ってほしい」という思いから、毎年、夏休み期間中に同市大原・国吉・岬中学校の中学1年生を対象に全4回の講座を開講している。今年は15人が参加した。

初日は開講式後、座学や漁協女性部員とのクイズなどを通して漁業や水産業の仕事、仕組みについてを学び、2、3日目は、地元の干物加工場での干物作り体験、アワビ陸上養殖場の見学、魚屋店主による朝どれの地魚の解体披露と実食のほか、釣り船で沖合まで出航しマダイの稚魚を放流するなど、実際の現場で水産業者や現役漁師とも交流しながら漁業について理解を深めた。

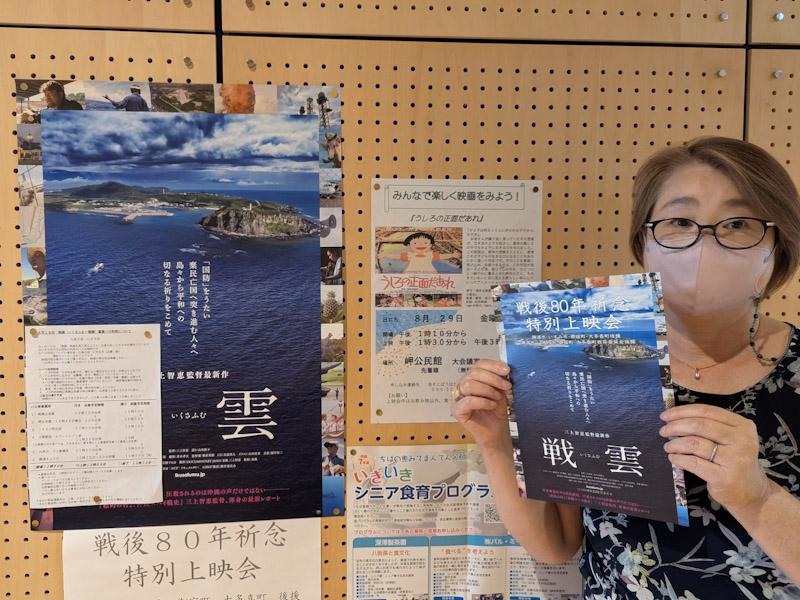

最終日は、同市地域おこし協力隊の横山さんが開発したカードゲームを体験。横山さんは「この地域の漁業について楽しみながら学ぶことができるよう考えて開発した。捕れる魚や時期による価格の変動など、実際に漁師の話を聞き、なるべく再現した。カードゲームなので運の要素もあるが、戦略を立てて取り組める工夫もした」と話す。

生徒たちは、最初は戸惑いながらもゲームを進めていたが、何度か繰り返すうちにコツをつかみ、声を掛かけ合いながら楽しく取り組む様子が見られた。大きく投資し、たくさんの魚を捕まえようとする生徒、堅実に資金を使い確実に魚を捕まえようとする生徒などさまざまで、「面白かった。もっとやりたい」という声も聞かれた。

ゲーム終了後、グループごとに4回の講座を振り返った。「食卓の魚がどのように来ているのか気になって参加した。漁師だけではなく、たくさんの人の手を経て届いていることを知って驚いた。漁師に感謝したい」「実際に魚を触って食べて違いを感じることができた」「多くの人に漁業について知ってほしいと思った」などの意見を発表した。

同市水産商工観光課水産商工・食のまちづくり班荘司美波さんは「暑さの心配もあったが無事に4回の講座が終了しほっとした。同じ市内の学校でも交流があまりない生徒もおり、最初は戸惑いながら参加していた様子だったが、回を重ねるごとに交流が深まり、3日目の稚魚放流や船の見学では学校関係なく皆で楽しそうに体験していた。最終日のカードゲームも、それぞれリアルに体験した後に実施できたので、より理解が深まったのでは。この講座をきっかけに、少しでも漁業に興味をもつ子どもが増えたら」期待を込める。